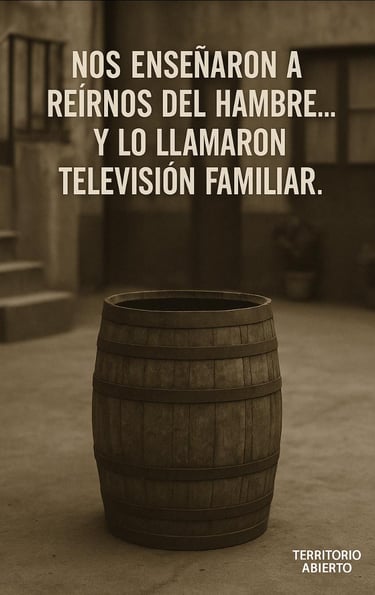

El barril y la pantalla: cuando la pobreza fue entretenimiento de Estado Por Adolfo Mendoza

Arquitecto y artista en el exilio. Cardenchero de la memoria.

7/25/20253 min read

En medio del auge nostálgico por la serie de HBO Max sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños y su pareja Florinda Meza, vale la pena mirar más allá de los romances de set y preguntarnos: ¿por qué un comediante que hizo reír a generaciones con un niño huérfano, hambriento y golpeado logró un éxito tan descomunal en los años setenta y ochenta?

La respuesta no está solo en su carisma ni en su talento creativo. Está en el contexto.

En un México gobernado por el PRI hegemónico, con una creciente desigualdad social y una economía que ya mostraba signos de fractura, personajes como El Chavo del 8 o el Chapulín Colorado no eran solo entretenimiento: eran anestesia social. A través de una pobreza pintada con ternura, la televisión enseñó a millones a reírse del hambre, de la ignorancia, del abandono. Y lo hizo en horario estelar, con apoyo estatal y proyección continental.

Detrás de ese aparato narrativo estaba Televisa, la televisora más poderosa de América Latina, que durante décadas operó como maquinaria ideológica del régimen priista. Su dueño, Emilio “El Tigre” Azcárraga, lo expresó sin pudor:

“México es un país de jodidos, y para jodidos hacemos televisión.”

Bajo esa lógica brutal, la miseria se convirtió en espectáculo, la resignación en virtud, y la risa en un instrumento de control.

La figura del niño en el barril no fue excepción: fue una pieza central en la tradición de romantización de la pobreza que ya venía del cine de oro mexicano, con personajes como Pedro Infante, Tin Tan o Cantinflas. Hombres buenos, humildes, resignados, que aceptaban su miseria con alegría y sin cuestionar las estructuras que los oprimían. Narrativas útiles para mantener el orden sin necesidad de represión directa.

La televisión no fue neutral. Fue herramienta de conformismo, diseñada para un país que no debía imaginar otra posibilidad. Y figuras como Chespirito fueron generosamente recompensadas por cumplir esa tarea sin incomodar a nadie.

Hoy, con distancia, resulta urgente revisar ese legado. Porque en una región donde millones de niños siguen creciendo en condiciones indignas, no podemos seguir viendo la pobreza como si fuera una comedia entrañable. Sin embargo, el sistema sigue funcionando. La nostalgia anestesia. Y cuando parecía que una nueva generación podría cuestionar ese relato, el foco volvió a desviarse.

En lugar de abrir una discusión pública sobre el papel de Chespirito como constructor de una pedagogía del conformismo, lo que ha llenado los titulares es su vida amorosa. Se debate en redes si fue o no correcto que abandonara a su esposa con seis hijos para irse con Florinda Meza. Se moraliza lo íntimo, pero se omite lo estructural. Una vez más, el sentimentalismo reemplaza a la crítica ideológica.

Y eso no es accidental. Es funcional.

El falso debate feminista que convierte a Florinda Meza en “la otra” —o en supuesta mujer empoderada— sirve para desviar la atención del verdadero problema: cómo una generación fue educada para aceptar el abandono infantil, la pobreza y la desigualdad como parte del paisaje.

Es más cómodo escandalizarse por una traición conyugal que por una traición ideológica. Y ese tipo de distracción, que ya fue eficaz para el PRI en el siglo pasado, sigue resultando útil para el poder en turno. La cultura del chisme protege al régimen. La polémica sentimental suple al análisis de clase. Y mientras tanto, las infancias reales siguen creciendo sin comida, sin futuro, sin ficción que las proteja ni cámaras que las registren.

Hoy, como migrante, como artista, como memoria desplazada, no puedo reírme de ese barril sin preguntarme cuántas infancias siguen siendo tratadas como escenografía.

Cuántas historias reales se siguen silenciando tras los aplausos de la nostalgia.

Cuántas veces más elegiremos reír antes de pensar.