Ingenieros al vapor: la manufactura sobre la innovación

De promesa de prosperidad a título devaluado: cómo México convirtió la ingeniería en un producto exprés.

Juan Franco

8/12/20256 min read

De promesa de prosperidad a título devaluado: cómo México convirtió la ingeniería en un producto exprés.

En los años noventa, ser ingeniero era sinónimo de éxito. No solo significaba tener una formación sólida, sino también la garantía de una vida económica holgada. Pero bastaron un par de décadas para que esa promesa se diluyera. Cambios en el sistema educativo, la presión del mercado laboral y políticas que priorizaron la producción de mano de obra rápida sobre la formación integral han transformado el panorama. Hoy, la ingeniería en México enfrenta un futuro preocupante.

Cuando estaba en la preparatoria, ser ingeniero representaba, al menos en mi experiencia, la garantía de una vida económica holgada. Era la meta lógica: estudiar una carrera larga para asegurar estabilidad y un buen ingreso. En esos años redujeron la carga académica: pasamos de salir a las 9 p.m. a salir a las 7 p.m. Cálculo ya no era obligatorio y materias como química o termodinámica dejaron de impartirse, mientras que inglés se volvió muy importante. Fue en esa misma época cuando escuché un rumor que marcaría mi percepción del mercado laboral: las empresas querían técnicos, no ingenieros, porque había mucho campo de trabajo para ellos, aunque con sueldos más bajos.

Luego, al terminar mi carrera, me llevé una gran sorpresa: los sueldos eran mucho más bajos de lo que esperaba. En esa realidad convergían varios factores: la mala gestión económica del país y aquel rumor que escuché de joven, que parecía haberse hecho realidad. La industria no estaba dispuesta a pagar salarios altos por perfiles con formación profunda; preferían capacitar mano de obra más rápida y barata.

Poco después de mi egreso, comenzaron a proliferar las Universidades Politécnicas. Ofrecían las mismas ingenierías que las universidades autónomas o los tecnológicos, pero en un modelo acelerado de cuatro trimestres al año. En menos tiempo ya tenías el título de ingeniero… al menos en el papel.

Tuve la oportunidad —o la desgracia, no lo sé— de trabajar como docente en una de estas instituciones. Lo que vi confirmó mis sospechas: no se formaban ingenieros con la profundidad académica tradicional, sino técnicos con título universitario. La tesis no era obligatoria; solo quienes destacaban podían optar por hacer una, y aun así era algo excepcional. Esto desplazaba a la investigación y la innovación, dejando el centro de la carrera en la rapidez y la operatividad.

Además, noté que ciertas materias fundamentales para todo ingeniero ya no existían. Otras se mantenían, pero recortadas a unas cuantas unidades y tratadas de manera superficial. Lo que antes eran semestres completos de matemáticas avanzadas, física aplicada o teoría de materiales, ahora se reducía a lo mínimo indispensable para operar, pero sin las bases necesarias para innovar o resolver problemas complejos.

Lo que dicen los datos

• Expansión acelerada: Desde 2001, México pasó de 1 a más de 60 universidades politécnicas en menos de dos décadas, con más de 90,000 estudiantes inscritos según datos de la SEP.

• Titulación exprés: En la mayoría de las UP, basta con acreditar todos los créditos y un curso de titulación para recibir el título; la tesis y el examen profesional son opcionales.

En cuanto a salarios, la pérdida de valor real es evidente:

• En 1990, un ingeniero ganaba en promedio alrededor de 13,000 pesos mensuales (ajustados a pesos actuales), lo que le permitía un nivel de vida cómodo.

• Para 2005, el promedio rondaba los 15,000 pesos mensuales, pero con un poder adquisitivo significativamente menor debido a la inflación acumulada y la falta de ajuste salarial real.

• Hoy, un ingeniero industrial gana en promedio 13,700 MXN al mes, y un ingeniero civil alrededor de 15,200 MXN (Indeed y Jobted, 2025).

Estos datos muestran que, aunque las cifras nominales han cambiado poco, el poder adquisitivo ha disminuido de forma constante. Por ejemplo, en 1990, con el salario promedio de un ingeniero, comprar un kilo de tortillas costaba alrededor de 0.80 MXN, es decir, con su ingreso mensual podía adquirir más de 16,000 kilos. Hoy, el kilo de tortillas ronda los 22 MXN, lo que reduce drásticamente esa capacidad de compra a poco más de 600 kilos. Lo mismo sucede con la vivienda: a principios de los 90, una casa de interés medio podía costar entre 150,000 y 200,000 MXN, lo que equivalía a entre 12 y 15 meses de salario promedio de un ingeniero. En cambio, en 2025, una casa similar difícilmente baja de 1.8 millones de pesos, es decir, más de 10 años de salario sin gastar un solo peso en otra cosa.

Una estrategia alineada al mercado

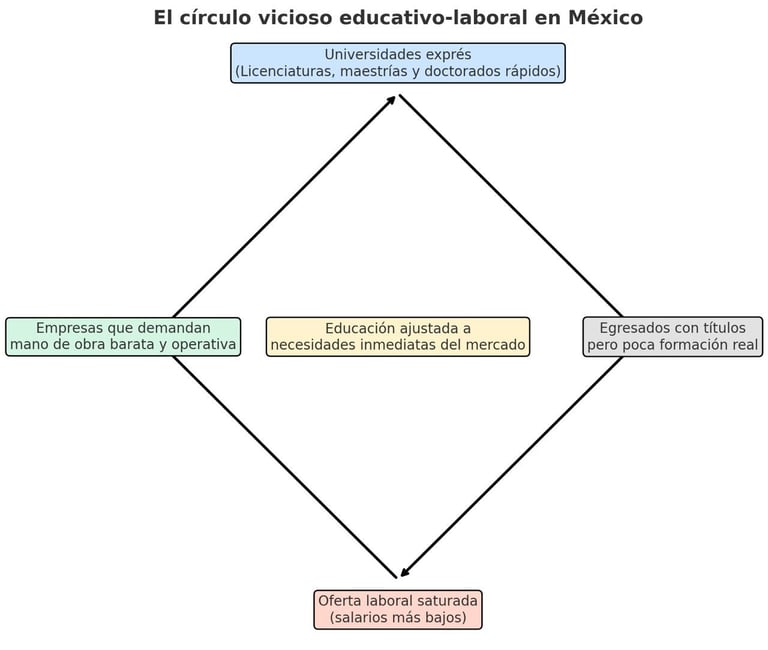

Visto en conjunto, todo encaja: como pocos querían estudiar una carrera técnica por el estatus “inferior” frente a la ingeniería, el Estado encontró la fórmula para producir ingenieros en serie. Esto cumplía con la necesidad de mano de obra para la industria sin pagar lo que históricamente ganaba un ingeniero con formación integral.

El resultado: más ingenieros en el título, menos ingenieros en esencia. Y con una oferta mayor que la demanda, los salarios se deprimen aún más.

Conclusión

Esto no parece un accidente, sino una consecuencia previsible de un modelo educativo subordinado a las necesidades inmediatas del mercado y a la lógica del sistema capitalista: formar perfiles rápidos y adaptables, abaratar costos laborales y dejar en segundo plano la innovación y el desarrollo propio.

El problema es que este modelo educativo no se detiene en las licenciaturas. Hoy también vemos la multiplicación de maestrías y doctorados exprés en universidades públicas y privadas de reciente creación, donde la obtención del grado muchas veces depende más de la capacidad de pago que del mérito académico. No hay investigación seria, no hay aportaciones originales, pero sí hay toga y birrete para la foto. Lo irónico es que muchos de esos “maestros” y “doctores” terminan impartiendo clases en las mismas instituciones que producen ingenieros al vapor, perpetuando así el círculo de la mediocridad institucionalizada.

En términos económicos, este fenómeno genera una tormenta perfecta:

• Más egresados compitiendo por menos puestos especializados, lo que presiona los salarios a la baja.

• Docentes con títulos rimbombantes pero con conocimientos superficiales, que transmiten lo mismo que recibieron: poco y mal.

• Estudiantes engañados con un título que no respalda sus competencias reales, destinados a enfrentar un mercado laboral que pronto descubre la diferencia entre un diploma y la capacidad de resolver un problema complejo.

Estamos en un país donde abundan ingenieros que no saben enunciar las leyes de la termodinámica, arquitectos que nunca han calculado una carga estructural y doctores que jamás han publicado un artículo revisado por pares. Eso sí, todos con diploma en mano, listos para la foto de graduación y la frase motivacional en redes sociales.

La ilusión es cómoda: creemos estar creando capital humano competitivo, pero en realidad inflamos un mercado laboral con credenciales huecas. Y cuando llegue el momento de competir con países que sí invierten en investigación, tecnología y formación rigurosa, descubriremos que nuestro gran ejército de “profesionistas” no pasa de ser una fachada bien impresa en papel couché.

Si no se corrige el rumbo, México seguirá siendo un proveedor de mano de obra barata para el mundo, pero eso sí, una mano de obra con maestría y doctorado… aunque no sepa encender un osciloscopio.